Espace Van Gogh (ancien hôtel-Dieu)

1573 ; 1680Présentation

Le vaste quadrilatère de l’hôtel-Dieu est construit au XVIe et au XVIIe siècles.

Il s’inscrit dans un double contexte : un période de prospérité et de modernisation de la ville, et une

En 1835, trois ailes sont surélevées afin d’ouvrir de nouvelles salles, suite à une très grave épidémie de choléra.

L’hôpital a reçoit à la fin de XIXe siècle, un hôte remarquable : Vincent Van Gogh, qui l’a représenté dans plusieurs de ses toiles.

L’établissement fonctionnera jusqu’aux années 1970-1980.

A cette date, l’hôpital désaffecté fait l’objet d’une vaste réhabilitation pour en faire un espace culturel et universitaire d’envergure.

A cette occasion, des fouilles ont exhumé du sous-sol du site des vestiges du plus haut intérêt pour la connaissance de la ville, remontant jusqu'à la protohistoire.

Il s’inscrit dans un double contexte : un période de prospérité et de modernisation de la ville, et une

L'Espace Van Gogh aujourd'hui

L'Espace Van Gogh aujourd'hui

En 1835, trois ailes sont surélevées afin d’ouvrir de nouvelles salles, suite à une très grave épidémie de choléra.

L’hôpital a reçoit à la fin de XIXe siècle, un hôte remarquable : Vincent Van Gogh, qui l’a représenté dans plusieurs de ses toiles.

L’établissement fonctionnera jusqu’aux années 1970-1980.

A cette date, l’hôpital désaffecté fait l’objet d’une vaste réhabilitation pour en faire un espace culturel et universitaire d’envergure.

A cette occasion, des fouilles ont exhumé du sous-sol du site des vestiges du plus haut intérêt pour la connaissance de la ville, remontant jusqu'à la protohistoire.

Histoire

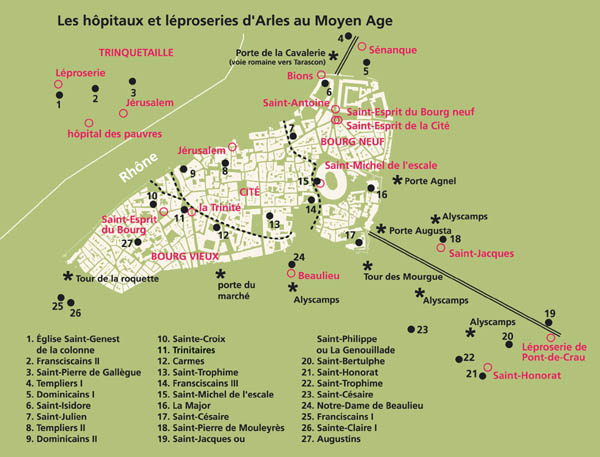

En 1542, l’archevêque d’Arles décide la fermeture des 32 établissements charitables de la ville et leur regroupement en un seul, au centre de la cité.

Ce premier projet demeura en suspens

Une politique de reconquête du sol est cependant poursuivie, en partie notamment sur l’immense domaine des Trinitaires.

La première pierre est posée en 1573. La construction de l’hôtel-Dieu s’étalera sur deux siècles : le XVIe pour les ailes nord et ouest, et le XVIIe pour les deux autres (œuvres de Jacques Peytret).

La mission du nouvel établissement (accueil de tous les malades, des enfants abandonnés ou orphelins) pu être assurée principalement grâce à de généreux donateurs, aux revenus fonciers de l’hôpital et aux aides de la ville.

Le personnel était composé de laïques et de religieux, soignants, administratifs, domestiques et artisans. Deux curés assistaient les mourants. A partir de 1664, les soins aux malades furent confiés aux religieuses hospitalières de l’ordre de Saint-Augustin.

En 1888 et 1889, Vincent Van Gogh y fit de courts séjours, soigné par le docteur Félix Rey, avant d’être interné à Saint-Rémy-de-Provence.

Au début du XXe siècle, l’édifice est profondément modifié lors d’une remise aux normes sanitaires. L’hôtel-Dieu restera en fonction jusqu’en 1974, remplacé par le centre hospitalier Joseph-Imbert.

En 1986, les derniers services médicaux quitteront le site qui sera alors transformé en espace culturel.

Ce premier projet demeura en suspens

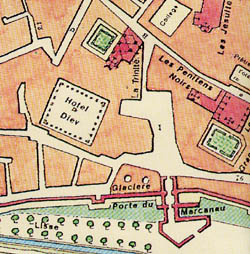

L'hôtel-Dieu sur un plan de 1743

L'hôtel-Dieu sur un plan de 1743

Une politique de reconquête du sol est cependant poursuivie, en partie notamment sur l’immense domaine des Trinitaires.

La première pierre est posée en 1573. La construction de l’hôtel-Dieu s’étalera sur deux siècles : le XVIe pour les ailes nord et ouest, et le XVIIe pour les deux autres (œuvres de Jacques Peytret).

La mission du nouvel établissement (accueil de tous les malades, des enfants abandonnés ou orphelins) pu être assurée principalement grâce à de généreux donateurs, aux revenus fonciers de l’hôpital et aux aides de la ville.

Le personnel était composé de laïques et de religieux, soignants, administratifs, domestiques et artisans. Deux curés assistaient les mourants. A partir de 1664, les soins aux malades furent confiés aux religieuses hospitalières de l’ordre de Saint-Augustin.

En 1888 et 1889, Vincent Van Gogh y fit de courts séjours, soigné par le docteur Félix Rey, avant d’être interné à Saint-Rémy-de-Provence.

Au début du XXe siècle, l’édifice est profondément modifié lors d’une remise aux normes sanitaires. L’hôtel-Dieu restera en fonction jusqu’en 1974, remplacé par le centre hospitalier Joseph-Imbert.

En 1986, les derniers services médicaux quitteront le site qui sera alors transformé en espace culturel.

Localisation

Descriptif

Les bâtiments forment un quadrilatère qui encadre un jardin.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur l’extérieur par des arcades qui bordent une galerie de circulation, également présente au deuxième

Les façades sont sévères, avec des ouvertures de petites tailles, selon le modèle des hôpitaux de l’époque : l’hôpital est un lieu fermé qui ne doit pas transmettre de « miasmes » dangereux à l’extérieur.

L’ensemble était surmonté de grenier avec charpente à fermes (assemblages de pièces destinées à porter le faîtage) et entraits (poutres horizontales qui maintiennent les poutres obliques des pans du toit).

Le rez-de-chaussée du bâtiment ouest regroupait les services d’intendance : cuisine équipée d’une immense cheminée, buanderie, lingerie, et autres locaux utilitaires.

L’entrée principale de l’hôpital se trouvait dans l’actuelle rue Dulau. Reconstruite en 1587 par Antoine Pons, la porte de bois massif serait de pitchpin (mélange d’espèces de pins d’Amérique du Nord).

Elle est encadrée par deux colonnes doriques cannelées et surmontées d’un fronton triangulaire. Au-dessus, une inscription commémore la date de construction de l’édifice. Le portail est classé Monument historique.

Le rez-de-chaussée s’ouvre sur l’extérieur par des arcades qui bordent une galerie de circulation, également présente au deuxième

Le portail de l'hôpital, rue Dulau

Le portail de l'hôpital, rue Dulau

Les façades sont sévères, avec des ouvertures de petites tailles, selon le modèle des hôpitaux de l’époque : l’hôpital est un lieu fermé qui ne doit pas transmettre de « miasmes » dangereux à l’extérieur.

L’ensemble était surmonté de grenier avec charpente à fermes (assemblages de pièces destinées à porter le faîtage) et entraits (poutres horizontales qui maintiennent les poutres obliques des pans du toit).

Le rez-de-chaussée du bâtiment ouest regroupait les services d’intendance : cuisine équipée d’une immense cheminée, buanderie, lingerie, et autres locaux utilitaires.

L’entrée principale de l’hôpital se trouvait dans l’actuelle rue Dulau. Reconstruite en 1587 par Antoine Pons, la porte de bois massif serait de pitchpin (mélange d’espèces de pins d’Amérique du Nord).

Elle est encadrée par deux colonnes doriques cannelées et surmontées d’un fronton triangulaire. Au-dessus, une inscription commémore la date de construction de l’édifice. Le portail est classé Monument historique.

Restauration

En 1986 commencent les travaux de mise à nu de l’hôpital afin de le transformer en un vaste espace culturel.

Le programme prévoit l'installation de la médiathèque, les archives communales,

Un concours désigne Denis Froidevaux et Jean-Louis Tétrel pour réaliser la réhabilitation.

Les deux architectes s’appuieront sur des recherches d’archives et sur les découvertes d’un pré-chantier, pour adapter leur projet à l’histoire et à la structure initiale de l’édifice.

Outre cette dernière, et le passé médiéval du site, des fouilles extrêmement fructueuses ont permit la mise au jour, entre autres, d’une importante esplanade romaine (précisant une donnée inconnue de la trame urbaine antique), ainsi que d’une nécropole protohistorique.

A l’occasion de cette vaste opération, la porte de la rue Dulau a été également restaurée en 1988 par Férignac.

Le programme prévoit l'installation de la médiathèque, les archives communales,

L'édifice en cours de réhabilitation

L'édifice en cours de réhabilitation

Un concours désigne Denis Froidevaux et Jean-Louis Tétrel pour réaliser la réhabilitation.

Les deux architectes s’appuieront sur des recherches d’archives et sur les découvertes d’un pré-chantier, pour adapter leur projet à l’histoire et à la structure initiale de l’édifice.

Outre cette dernière, et le passé médiéval du site, des fouilles extrêmement fructueuses ont permit la mise au jour, entre autres, d’une importante esplanade romaine (précisant une donnée inconnue de la trame urbaine antique), ainsi que d’une nécropole protohistorique.

A l’occasion de cette vaste opération, la porte de la rue Dulau a été également restaurée en 1988 par Férignac.