Chapelle Sainte-Croix-de-Montmajour

fin XIIe sièclePrésentation

Elevation est de la chapelle

Elevation est de la chapelle

Sa situation est liée à sa fonction de centre de pèlerinage et son plan rayonnant en forme de quatre-feuilles reproduit l’image d’un reliquaire monumental.

Edifiée vers la fin du XIIe siècle, son architecture témoigne de la fusion entre une inspiration héritée de l’Antiquité et celle issue de la ferveur religieuse médiévale.

Enfin, elle témoigne de la réputation remarquable acquise par l’abbaye, notamment grâce à l’immense succès de son pèlerinage du « Pardon de Montmajour ».

Histoire

A l’époque de la construction de la chapelle Sainte-Croix, l’abbaye de Montmajour, issue de la première communauté datant du Xe siècle, connaît déjà prospérité, richesses foncières et une

Cette dernière, elle la doit notamment à l’immense succès du pèlerinage des reliques de la Vraie Croix, le 3 mai, dit « Pardon de Montmajour ».

Le monastère étant dépositaire d’une partie de celles-ci, la manifestation fut instituée dès 1030, par l’abbé Rambert, à l’occasion de la consécration de l’autel dédié alors à ces reliques.

Vers la fin du XIIe siècle, peu après l’édification de l’abbaye romane, les moines firent construire cette chapelle au milieu du cimetière rupestre. Ils en firent un reliquaire monumental, centre du célèbre pèlerinage.

Au tournant du XVe siècle, et malgré les difficultés de l’époque (mauvaises récoltes, guerres, épidémies, recul démographique –le village du Castelet, avec d’autres, disparaît-) le « Pardon de Montmajour » témoigne encore d’un énorme succès.

C’est ainsi du moins qu’il apparaît dans le récit d’un chroniqueur arlésien, Bertrand Boysset, qui relate celui de 1409, fréquenté par quelques 150 000 fidèles.

Sceau du chapitre de l'abbayeprésentant

Sceau du chapitre de l'abbayeprésentant

une crucifixion

Cette dernière, elle la doit notamment à l’immense succès du pèlerinage des reliques de la Vraie Croix, le 3 mai, dit « Pardon de Montmajour ».

Le monastère étant dépositaire d’une partie de celles-ci, la manifestation fut instituée dès 1030, par l’abbé Rambert, à l’occasion de la consécration de l’autel dédié alors à ces reliques.

Vers la fin du XIIe siècle, peu après l’édification de l’abbaye romane, les moines firent construire cette chapelle au milieu du cimetière rupestre. Ils en firent un reliquaire monumental, centre du célèbre pèlerinage.

Au tournant du XVe siècle, et malgré les difficultés de l’époque (mauvaises récoltes, guerres, épidémies, recul démographique –le village du Castelet, avec d’autres, disparaît-) le « Pardon de Montmajour » témoigne encore d’un énorme succès.

C’est ainsi du moins qu’il apparaît dans le récit d’un chroniqueur arlésien, Bertrand Boysset, qui relate celui de 1409, fréquenté par quelques 150 000 fidèles.

Localisation

Descriptif

La chapelle, ayant été construite au milieu des tombes, certaines d’entre elles en constituent encore aujourd’hui l’escalier d’accès.

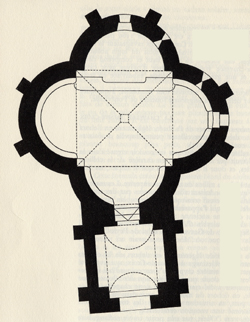

Le plan quadrilobé de l’édifice est précédé

Celui-ci s’ouvre sur une porte en plein cintre, surmontée par un fronton triangulaire décoré.

C’est la sublime qualité des volumes qui constitue le trait dominant de Sainte-Croix.

Ses quatre absides semi-circulaires, voûtées en cul-de-four, dont la seule décoration est une corniche moulurée qui souligne leur naissance, s’imbriquent dans la travée centrale carrée par un magnifique travail de stéréotomie.

La même perfection des volumes se retrouve à l’extérieur. On admirera l’imbrication des quatre absides sur le massif central carré, dont chaque pan est terminé par un fronton triangulaire, surmonté par le clocheton ajouré de baies sur ses quatre faces.

La toiture en lause de chaque absidiole se termine par une corniche à pseudo-modillons qui abrite notamment un remarquable décor à motifs végétaux ou géométriques traité avec une incomparable maîtrise.

Le plan quadrilobé de l’édifice est précédé

Plan simplifié de la chapelle

Plan simplifié de la chapelle

Celui-ci s’ouvre sur une porte en plein cintre, surmontée par un fronton triangulaire décoré.

C’est la sublime qualité des volumes qui constitue le trait dominant de Sainte-Croix.

Ses quatre absides semi-circulaires, voûtées en cul-de-four, dont la seule décoration est une corniche moulurée qui souligne leur naissance, s’imbriquent dans la travée centrale carrée par un magnifique travail de stéréotomie.

La même perfection des volumes se retrouve à l’extérieur. On admirera l’imbrication des quatre absides sur le massif central carré, dont chaque pan est terminé par un fronton triangulaire, surmonté par le clocheton ajouré de baies sur ses quatre faces.

La toiture en lause de chaque absidiole se termine par une corniche à pseudo-modillons qui abrite notamment un remarquable décor à motifs végétaux ou géométriques traité avec une incomparable maîtrise.